pieter van bogaert

pieter@amarona.be

TOUT RÉCIT EST UN RÉCIT DE VOYAGE

NORMA, DANS UN DÉCOR DE VOITURES ET DE BÉTON

pour La Monnaie, 2021

(lees verder in het Nederlands)

«Tout récit est un récit de voyage», écrit le philosophe de la culture et «his- torien de la mystique » français Michel de Certeau (1925-1986) dans L’invention du quotidien (1980). Il en va ainsi aussi pour Norma, l’opéra de Bellini, qui va et vient entre la Rome impériale et un lieu gaulois non précisé. Et à nouveau dans la mise en scène de Christophe Coppens qui transpose à notre époque l’action de l’opéra située près de cent ans avant Jésus-Christ. Plus qu’un voyage dans l’espace, cette production de Norma est un voyage dans le temps.

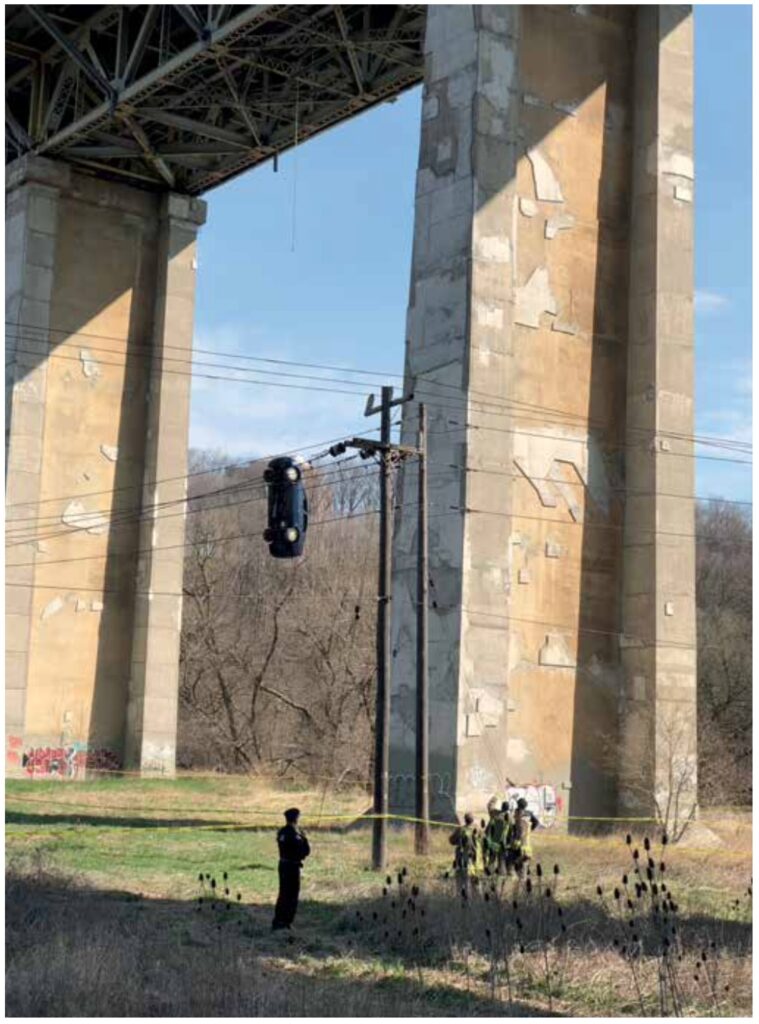

L’espace y est tout à fait figé, puisque Christophe Coppens coule sa scène dans le béton. Il en résulte un espace générique, un « non-lieu », qui rend l’endroit où l’on se trouve dans ce monde tout aussi reconnaissable qu’inhospi- talier. Les espaces génériques sont des lieux de transit, des moteurs non mus, où les voyageurs passent le moins de temps possible, le plus confortablement possible. L’aéroport, le restaurant d’autoroute ou le centre commercial sont des espaces génériques typiques de notre époque. Tous coulés dans le béton.

Christophe Coppens a choisi pour emblème de son concept la voiture, dont l’utilité première n’est plus tant de rouler. Elle y devient un lieu à pro- prement parler, un «non-lieu», un lieu de transit, un moteur non mû (ou qui se meut lui-même : auto-mobile) : une capsule dans laquelle les passagers sou- haitent passer le moins de temps possible, le plus confortablement possible.

La voiture joue un rôle capital dans l’évolution économique de notre société moderne. À tel point que l’activité économique afférente a pris le nom d’un constructeur automobile légendaire. Le fordismedésigne ainsi la chaîne de montage – ce moteur non mû – avec laquelle Henry Ford optimisa la production de son usine – ce « non-lieu » où les ouvriers souhaitent passer le moins de temps possible, le plus confortablement possible. Ford a ainsi posé les fondements du XXe siècle, qui serait le siècle de la production et de la consommation de masse effrénées.

Aujourd’hui, à l’ère du postfordisme, le travail manuel en usine se transforme en travail intellectuel – des hommes et des machines – dans les bureaux. À nouveau, il s’agit d’un « non-lieu » où les employés souhaitent pas- ser le moins de temps possible, le plus confortablement possible.

Si l’on regarde cette évolution à travers le prisme du fordisme et du postfordisme, la voiture représente tout ce qui échoue dans la société contemporaine. Et c’est comme telle que nous devrons aussi la voir dans cette production de Norma. La voiture représente la surproduction et la surcons- ommation, reflets du passage d’une société agraire à une société industrielle. C’est ce système de production et de consommation – de voitures, mais do- rénavant aussi de vêtements, de denrées alimentaires, d’appareils électro- niques, etc. – combiné à une croissance effrénée et au commerce mondial, qui sont à l’origine du réchauffement climatique. Qui induisent une situation incertaine dans laquelle les individus et les entreprises changent d’endroit du jour au lendemain. Il s’agit là aussi d’un récit de voyage, celui des migrations des perdants et des gagnants de ce système économique.

Ces mouvements de personnes et de capitaux – conséquences de la mondialisation – suscitent de nombreuses réactions de toutes parts sur l’échi- quier politique. Les écologistes – pour qui la voiture ne fait que polluer : elle nous mène droit dans le mur – et les gilets jaunes – pour qui la voiture est une nécessité : elle leur permet de boucler les fins de mois – se rassemblent autour du retour à la terre, au local, au berceau. Tout comme en son temps le druide, qui allie les deux tendances – l’écologique et l’identitaire.

Tels sont donc les ingrédients avec lesquels Christophe Coppens interprète l’opéra Norma de Bellini pour notre époque.

***

Toujours dans L’invention du quotidien, Michel deCerteau fait allusion aux transports en commun à Athènes. On les y appelle metaphorai. Quiconque prend le bus ou le train à Athènes « prend une métaphore », écrit de Certeau. Pour lui, les transports en commun fonctionnent comme une machine à raconter des histoires. Ils ouvrent un espace dans lequel chaque utilisateur occupe une place spécifique en tant que narrateur et auditeur. Il en va tout autrement de la capsule privée de la voiture, qui sépare les voyageurs, ou de la capsule postfordiste de l’utilisateur des réseaux sociaux, qui polarise plutôt que de rassembler. De Certeau met en exergue le potentiel des récits inclusifs, qui fonctionnent comme une sorte de transport en commun. Et c’est ainsi aussi que fonctionne la mise en scène des voitures dans cette production de Norma. Ne les considérez plus comme des capsules privées, mais plutôt comme des transports en commun, comme des métaphores : un espace partagé, une invi- tation au voyage. Ce sont des voitures partagées qui, de façon multifonction- nelle, se transforment petit à petit en récit.

Icône du siècle dernier, la voiture est toujours synonyme d’accélération. Les évènements se succèdent toujours plus rapidement, et nous nous déplaçons d’un endroit à un autre à un rythme toujours plus soutenu. Cette accélération est évidemment une bombe à retardement. Les dommages collatéraux se traduisent d’emblée dans les statistiques de la mortalité rou- tière mais aussi dans les conflits qui surgissent en marge de l’accélération sociale. On parle alors à nouveau de croissance effrénée de l’extraction des matières premières, de la production et la consommation de biens, ou des déplacements des individus et des entreprises. La vitesse mène au conflit. Les conflits mènent à la guerre.

Christophe Coppens a conçu la scénographie de Norma avant la pandémie, lorsque la Covid-19 ne faisait pas encore parler d’elle. Cependant, dans cette image récurrente de la voiture comme relique du siècle écoulé, il tient compte de cette bombe à retardement et de ces dommages collatéraux. Une fois prêts, les plans de sa scénographie ont été éclairés sous un jour nouveau par un virus inconnu qui sévit dans le monde entier à une vitesse inouïe. Cela rend plus pertinent encore son concept visionnaire, qui reflète la tension entre une communauté fermée et le monde en évolution rapide. Comme ja- mais auparavant, pendant cette pandémie, nous nous déplaçons sans bouger. Au gré des confinements successifs, le pare-brise de la voiture semble avoir cédé la place aux écrans, grâce auxquels les télétravailleurs vont et viennent en passant des appels vidéo dans leur Nouveau Monde à l’arrêt. Par la force des choses, le monde se replie sur une pièce.

Unheimlich, inquiétant. C’est ainsi que nous pourrions qualifier la façon dont le monde prend possession de la maison. Unheimlich, c’est éga- lement le terme adéquat pour cette scénographie. Tout est coincé dans une boîte en béton, qui donne simultanément l’impression que tout bouge autour d’elle.

Il semble que le metteur en scène veuille tout sauf rassurer. Tout est métamorphosé, mais subrepticement. Le domicile est remplacé par le béton. Le monde devient une boîte grise. Il y a quelque chose de reconnaissable, mais pas tout à fait : cela reste vague. On y trouve un point d’appui, mais on se sent menacé. C’est ce flou, cette nébulosité qui rendent la mise en scène accessible, reconnaissable, concrétisable et légèrement inconfortable. L’espace générique, le « non-lieu », toujours et partout identique, s’impose sur l’espace domestique, où l’habitant peut être lui-même et auquel il peut revenir. Une prise de contrôle silencieuse.

Ce brouillage des différences a tout à voir avec la vitesse. Nous nous mouvons si vite que nous ne nous déplaçons presque plus. Ou plutôt – et cela est apparu très clairement durant le récent confinement –, parce que nous ne nous déplaçons plus, nous bougeons à une vitesse record: d’une réunion à une autre, d’un lieu à un autre. C’est le voyage qui a disparu. Il reste la destination.

Du fait de cette accélération, Norma peut se dérouler dans un laps de temps de vingt-quatre heures, et ce deux mille ans après les faits, et près de deux cents ans après la première de l’opéra. De ce fait aussi, la narration du récit n’a besoin de guère plus qu’une boîte de béton, quelques vieilles voi- tures d’occasion et une aspiration : un vague souvenir de « nature ».

***

La «nature» est la présente absente de ce Norma: elle n’est pas là, et pour- tant elle est omniprésente. Même à l’époque des druides, la « nature » n’était déjà plus. Elle devait alors déjà céder la place à la culture citadine et à l’agri- culture rurale. C’est une lutte inégale qui s’emploie à dissocier la «nature» de la vie culturelle. C’est précisément là que la «nature» pénètre dans la mise en scène, dans les petits recoins et les fissures du béton. Inarrêtable. Unheimlich.

Unheimlich, c’est l’étrangeté dans une situation familière. Elle est de tous les temps, avant même que Freud ne lui donne un nom. Unheimlich, c’est le vent dans votre maison, c’est la légion romaine dans les bois gaulois, c’est Trump sur votre écran, c’est le virus dans votre corps. Unheimlich : l’inhabituel en tant que désir (exotique) et menace (intrus).

Pendant longtemps, nous, les contemporains, pensions avoir conquis la « nature ». Pendant longtemps, nous, les contemporains, pensions que notre culture urbaine et agricole avait réussi à dominer la «nature» exubérante. Or, aujourd’hui, avec la menace encore très abstraite du réchauffement climatique et les conséquences très concrètes de la pandémie, qui mettent en lumière les répercussions de la déforestation, de l’agriculture industrielle et des flux mondiaux de personnes et de marchandises, il est évident qu’il existe un lien étroit entre « nature » et culture.

La «nature» n’est plus synonyme de «sauvage», d’«intact». En effet, plus rien n’est intact, vierge de tout contact avec un autre être vivant. C’est la leçon que nous enseigne le virus. Tout est lié. C’est la leçon que nous enseigne le réchauffement climatique. Si la terre brûle d’un côté et se noie de l’autre, c’est parce qu’ailleurs quelque chose fait pencher la balance. C’est la leçon que nous enseigne l’inégalité croissante induite par la mondialisation.

Cette boîte, ce récit de voyage, ce Norma, c’est une métaphore, un retour à la terre où toutes ces forces interagissent.